健康増進計画評価支援事業に係る研修会

workshop・report

健康増進計画評価支援事業に係る研修会

- 令和6年度(支援者育成)

- 令和6年度(評価支援)

- 令和5年度(支援者育成)

- 令和5年度(評価支援)

- 令和4年度(評価支援)

- 令和4年度(支援者育成)

- 令和3年度(支援者育成)

- 令和3年度(評価支援)

- 令和2年度(支援者育成)

- 令和2年度(評価支援)

- 令和元年度(評価支援)

- 令和元年度(支援者育成)

- 平成30年度(評価支援)

- 平成30年度(支援者育成)

- 平成29年度

令和6年度 健康増進計画評価支援事業に係る支援者育成研修会を開催しました

■日 時:令和6年11月7日(木) 午前9時50分から午後3時00分まで

■会 場:ハイブリッド研修のため各所属先

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:17箇所

■内 容:

●講演Ⅰ 「健康日本21(第三次)における休養目標の意義と健康づくりのための睡眠ガイド

2023の紹介」

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

睡眠・覚醒障害研究部 部長 栗山 健一 氏

●講演Ⅱ 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023の概要と活用」

早稲田大学 スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 教授 宮地 元彦 氏

「健康みやざき行動計画21」の推進を図る健康増進計画推進の中核となる、市町村や保健所等の担当者を対象に、健康増進計画の推進・評価のための技術習得を目的に本研修会を開催した。

講師はオンラインにてご講演いただき、受講者も各所属先で受講された。

講演Ⅰでは、10年ぶりに策定された「健康づくりのための睡眠ガイド2023」の検討会構成員である国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部部長 栗山健一氏にご講演いただいた。

健康日本21(第三次)から目標に「睡眠時間が十分に確保できている者の増加」が新たに追加された。世代ごとに推奨されている睡眠時間や生活習慣について、ガイドのポイントや睡眠で休養がとれるために具体的に何をすればいいのかなど、保健指導等の介入を行う際の留意事項や正しい知識についてご講義いただいた。

短時間睡眠や長時間睡眠による健康へのリスクや、「新・睡眠5原則」についてお話いただき、近々発表予定の睡眠チェックシートについて情報提供をいただいた。

参加者から「成人期、高齢期の睡眠に関する課題が全く異なり、気を付けるべきポイントも違うことが明確にわかった」、「科学的根拠に基づいた睡眠の質と量の大切さが分かりました」などの感想があった。

講演Ⅱでは、約10年ぶりに策定された「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」を基に、世代別で推奨されている身体活動や座位行動を減らすポイントについて、「健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会」の構成員である早稲田大学スポーツ科学学術院スポーツ科学部教授 宮地元彦氏にご講演いただいた。

健康日本21(第三次)の身体活動・運動における目標の中で掲げられている、日常生活における歩数の増加がもたらすメリットを、科学的根拠に基づいて伝えられた。また、メタボと言われた人のための減量プランシートを利用する際のコツや、簡単に取り入れる運動として、貧乏ゆすりも効果があると話された。

また、日本人の特徴として、世界的によく歩き、座位時間が非常に長い国民であり、身体活動・運動不足は日本人の死亡の3番目のリスクであると伝えられ、筋トレのやりすぎは循環器疾患やがんの死亡リスクを上昇させることを話された。

参加者から「座位行動について話が聞けたのが良かった。8つのポイントはわかりやすかった。支援する上で効果が出ていることが伝えられるデータを知って活用できると感じた。」、「普段実施している保健指導の後押しをしていただけた感覚だった。エビデンスに基づきポイントを示されたのでわかりやすかった。」などの感想があった。

令和6年度健康増進計画評価支援事業に係る評価支援研修会を開催しました

■日 時:令和6年10月18日(金) 午前9時50分から午後3時15分まで

■会 場:ハイブリッド研修のため各所属先もしくは宮崎県総合保健センター 視聴覚室

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:19箇所

■内 容:

●講 演 「健康日本21(第三次)におけるPDCAサイクル推進に向けて」

講師 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 部長 横山 徹爾氏

●行政説明 健康みやざき行動計画21(第3次)について」

宮崎県 福祉保健部健康増進課 主査 二川 香織

●事例発表 「脳・心・腎を守るための官民一体的に取り組む健康づくり

下呂・減塩・元気 大作戦」

講師 岐阜県下呂市役所市民保健部 部長 森本 千恵氏

健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、健康増進計画の推進・評価のための技術習得を目的に本研修会を開催した。

講師はオンラインにてご講演いただき、受講者は受講場所を各所属先もしくは宮崎県総合保健センター視聴覚室のいずれかを選択し、19箇所のご所属にご参加いただいた。

講演では、国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会の委員である横山徹爾氏に、健康日本21(第三次)の評価の視点と、第三次の中間評価や最終評価時の調査手法や評価方法について、指標をどのように設定するか、具体的な取り組みについてご講義いただいた。

健康日本21(第二次)の最終評価から、評価の視点について話され、最終評価結果(A,B,C,D,E)を追記し、見える化することで課題の整理ができることを伝えられた。

また、評価に使用される平均寿命や健康寿命、死因別死亡などの地方自治体で活用可能な統計について、KDBを使った図示を例に挙げて、国立保健医療科学院が提供する作成ツールから作成できることを話された。

参加者から「健康日本21について、第二次の具体的評価の仕方、その評価からの第三次の目標等の考え方がよく分かり、健康増進計画作成の参考になりました」、「二次医療圏での課題抽出にも役立つ内容だった」などの感想があった。

行政説明では、令和6年に策定された「健康みやざき行動計画21(第3次)」について、宮崎県 福祉保健部健康増進課主査 二川 香織氏にご説明いただいた。第2次計画の最終評価について「75歳未満のがんの年齢調整死亡率は改善傾向、健康寿命の延伸、脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率は目標達成した。BMI25以上の男性は悪化、栄養・食生活、身体活動・運動等、生活習慣に関する評価項目は変わらないか悪化した」と話された。その後、第3次計画の基本的な方向性3つと目標値を示された。

参加者からは、「県の方針が分かりやすくまとめてあった」、「部会に参加している保健所の方などに相談できると知り、見通しができた気もします」などの感想があった。

事例発表では、第8回健康寿命をのばそう!アワード厚生労働大臣最優秀賞を受賞した岐阜県下呂市役所市民保健部部長 森本 千恵氏に、高血圧を市民の健康課題とし、食塩摂取量の減少を目的として全ライフコースへの減塩アプローチを行うための食環境整備を行った事例についてご発表いただいた。下呂市の高血圧者は、平成26年度岐阜県内42市町村中4位だったが、令和4年に22位に下がり、1位だった脳血管疾患患者は、13位になった。成果を出せた取り組みとして、下呂市長が「健康」をキーワードに行政運営を行い、市職員に向けた減塩セミナーの開催、企業との連携、また下呂市減塩推進委員会の立ち上げと、小売店での減塩食品販売や外食店での減塩メニューの推進を図るなど食環境づくりにおけるポピュレーションアプローチについて話された。また、ハイリスクアプローチとして、Ⅱ度以上高血圧者に対して全戸訪問、頸動脈エコーや心電図を実施する二次検査、血圧手帳配布、減塩チャレンジに取り組んだことを話された。

参加者からは、「様々な関係機関と連携して、多面的な面から取り組みをされており、非常に参考になった。効果を見える化していることも素晴らしいと感じた」、「減塩の食環境づくりの取り組みが参考になりました」などの感想があった。

令和5年度健康増進計画評価支援事業に係る支援者育成研修会を開催しました

■日 時:令和5年11月13日(月) 午前9時50分から午後3時00分

■会 場:宮崎県総合保健センター 大研修室

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:23所属

■参加者数:47名

■内 容:

【午前】

●講演Ⅰ

「アルコールの害と減酒支援について」

講師 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 院長 松下 幸生 氏

【午後】

●講演Ⅱ

「尿ナトカリ比測定が地域住民の血圧に与える効果について」

講師 東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学専攻 公衆衛生学分野 教授

兼務 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門 教授 寳澤 篤 氏

本研修会は、健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、最新の知見や技術の修得を目的に開催した。集合開催で案内した結果、23所属、47名の方にご参加いただいた。

講演Ⅰは久里浜医療センターの院長である松下幸生先生に、健康日本21(第二次)における飲酒分野の最終評価、アルコール健康障害対策基本法についてご講義いただいた。

講演では、久里浜医療センターが実施した、まだ世に出されていない貴重な「飲酒の実態と意識調査」のアンケート結果について話された。飲酒頻度の特徴として、男性は若い世代では少なく、60代から70代で毎日飲酒する割合は最多。飲酒量の特徴は、男性は60代で最多、女性は若年者で多い傾向にあり、生活習慣病のリスクを高める飲酒の割合として、20代では女性の方が高かったと話された。

治療目標達成には患者の意向に沿った治療設定の方が転帰が良い傾向にあり、依存症の重症度によるが、減酒アプリを活用し、ナルメフェンを併用内服する治療法について紹介された。

講演終了後の質疑応答では、「ナルメフェンは内科医でも処方可能なのか」、「ノンアルコールビールを勧めても良いのか」、「知的障害を併用されている方への支援方法について」、「飲酒量を客観的に判断できる数値等はあるのか」、「重症予防する前の効果的な介入方法について」、「減酒アプリは誰でも利用可能なのか」、「無関心期の方への介入方法について」など多くの質問があり、松下先生が一つ一つ丁寧に回答され、参加者からは「質問への丁寧な回答で理解がより深まった」などの感想が寄せられた。

講演Ⅱでは、「今日の健康」で特集され注目を集めている「尿ナトカリ比測定」について、東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学専攻 公衆衛生学分野 教授 兼務 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門 教授 寳澤 篤 氏にオンラインでご講義いただいた。

ナトカリ比とは、塩分と野菜摂取のバランスを表す指標のことで、現在基準値はない。

講演では、宮城県登米市の特定健康診査時に尿ナトカリ比測定を3年連続実施した11,268人のデータから得られた結果について話された。

結論としては、どの年代で区切ってみても尿ナトカリ比の低下は生活習慣要因(BMI,飲酒量)の変化と独立して収縮期血圧値の低下と関連しており、特定健診会場での尿Na/K比測定が住民全体の血圧に好影響を与える可能性が示唆されたと話された。

また、初年度は測定結果を伝えるだけだったが、次年度以降はカゴメ、オムロンと共同研究でナトカリ比が高い料理も工夫次第で下げることができるように「ナトカリマップ」を作成し、「見える化」に取り組んでいることを話された。

質疑応答では、ナトカリ比測定を健診に取り入れることを検討している市町村や実際に取り組んだところから質問があり、出席者からは「我が町でも導入検討したい」との感想を頂いた。

アンケートでは、「アルコールの知識、減酒へのポイントがわかりやすい内容でした」「質疑応答を含めて具体的な指導に関して参考になるお話をたくさん聞くことができ大変参考になりました」、「減塩と高血圧がこんなに関連性が出ることにびっくりしました」、「今後の指導で、減塩だけでなく増野菜もしっかり指導していこうと思った」「ナトカリ比の測定は単回測定でも地域診断に使用できるとわかり、今後取り入れたら保健指導等で有効的に活用できそうだと思いました。」など本研修会の目的である最新の知見や技術の習得につながったのではないかと感じられるご意見をたくさん頂いた。

令和5年度健康増進計画評価支援事業に係る評価支援研修会を開催しました

■日 時:令和5年9月8日(金) 午前9時50分から午後3時00分まで

■会 場:ハイブリッド研修のため各所属先もしくは宮崎県総合保健センター 大研修室

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:24箇所

■内 容:

【午前】

講演Ⅰ 「健康日本21(第三次)のねらいと戦略」

講師 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 名誉教授・客員教授 辻 一郎 氏

【午後】

講演Ⅱ 「健康日本21(第三次)の栄養・食生活分野の目標達成に向けて

:個人へのアプローチと食環境づくり」

講師 女子栄養大学 栄養学部 教授 武見 ゆかり 氏

健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、健康増進計画の推進・評価のための技術習得を目的に研修会を開催した。

講師はオンラインにてご講演いただき、受講者は受講場所を各所属先もしくは宮崎県総合保健センター大研修室のいずれかを選択し、24箇所のご所属にご参加いただいた。

講演Ⅰは、健康日本21(第三次)策定専門委員会の委員長である辻 一郎氏に、健康日本21(第二次)の最終評価を踏まえた、第三次の具体的な方向性について。また、健康寿命のさらなる延伸に向けて、取り組むべき課題や留意すべきことについてご講義いただいた。

健康日本21(第二次)の最終評価において、アウトカムは目標達成し、生活習慣・危険因子については不変・悪化が多いという矛盾が起きた。特に第二次の後半で改善の停滞や悪化が目立った。この結果から、今後の課題や解決方法を導き、第三次の目標項目とした一連の流れをお話いただいた。

最後に私見として、2040年に向けた社会と健康の変化について述べられ、新しい健康課題を「生きる意欲の喪失」とし、長生きしたいと思う希望に満ちた社会の実現が健康づくりの前提ではないだろうかと結ばれた。

講演Ⅱでは、健康日本21や第4次食育推進基本計画の推進など国の栄養施策に深く関与されている武見 ゆかり氏に、健康日本21(第三次)の新しいポイントである個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向上、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりについてご講義いただいた。

食環境づくりにおけるポピュレーション戦略として、「介入のはしご」のレベル別に、世界の減塩対策を例に挙げ、集団全体の行動変容を行動変容を促すためには「レベル7の情報提供」中心の取組だけでは弱いことを強調し、レベル5、6の環境整備にによるナッジや、レベル3、4の財政的手段であるインセンティブを活用した介入の効果について話された。

実際の事例として、日本の医療機関内コンビニエンスストアで、目を引くPOPに実際の食塩量表示し、食塩含有量の少ない商品を合わせて置き、食塩量が多い食品を下段に配置した取組を挙げた。その結果、食塩含有量の少ない商品の販売数が増え、多い商品の販売数が減少したが、売り上げに有意な変化は無かった。

このように介入レベルを上げることで得られる効果と、売る側と買う側の両者にとってもメリットの多い取組について講義された。

参加者からは「第二次計画からの変更点や、これからの健康づくりに必要な着眼点を確認できた」、「スマートミール弁当などバランスの良い食事を提供する外食・中食を増やす取り組みを検討していきた」などの感想があり、食環境整備の視点で取組の効果と必要性について学ぶことができた。

令和4年度 健康増進計画評価支援事業に係る評価支援研修会を開催しました

■日 時:令和5年1月31日(火) 午前9時50分から午後3時00分まで

■会 場:宮崎県総合保健センター 大研修室

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加者数:37名

■開催方法:集合研修

■内 容:

健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、市町村健康増進計画の推進・評価のための技術習得を目的に研修会を開催しました。

●講演Ⅰ 健康日本21(第二次)の最終評価~次期プランに向けて~

講師 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 部長 横山 徹爾氏

次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会の委員である横山先生に健康日本21(第二次)の最終評価の結果と次期プランについてご講義いただきました。1978年に開始した第一次国民健康づくり対策から時系列で施策と評価について説明され、評価の指標である死亡率について、全てに年齢調整するのではく、計画によって死亡率を変える検討が必要であることや、総合評価に五捨六入の厳しい判定を用いることをご講義いただきました。また、目標値に対する指標の経年推移を見える化するツールや健康寿命等の地域格差分析ツールなど、国立保健医療科学院が提供しているツールを紹介していただきました。

●講演Ⅱ 人生100年時代における健康長寿まちづくり~国家戦略としてのフレイル予防~

講師 東京大学高齢社会総合研究機構 教授 飯島勝矢氏

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議構成員であり、フレイル予防の第一人者である飯島先生にフレイル予防についてご講義いただきました。フレイルについて何をすべきか、どう伝えるべきかなど事例を交えながら、調査データを基に丁寧に解説していただきました。

また、2022年12月にリリースされた「フレイル予防のポピュレーションアプローチに関する声明と提言」について、フレイル予防のための三本柱について説明していただきました。

令和4年度 健康増進計画評価支援事業に係る支援者育成研修会を開催しました

■日 時:令和4年9月1日(木) 午前9時50分から午後3時00分まで

■会 場:オンライン研修(各所属先もしくは宮崎県総合保健センター 視聴覚室)

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:18箇所

■内 容:

健康増進計画推進の中核となる市町村・保健所等の担当者を対象に最新の知見や技術の修得を目的に開催した。2名の講師にオンラインによるご講演をしていただいた。

<内容>(別添資料参照)

● 講演Ⅰ 高血圧の予防、健康日本21(第二次)循環器疾患分野の最終評価、特定健診

第4期の方向性

講師 慶応義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学 教授 岡村智教氏

健康日本21(第二次)の循環器疾患分野の目標値設定の考え方と、第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する詳細項目の選定基準の理由や特定保健指導改定のポイントについてご講演いただいた。

● 講演Ⅱ 神奈川県藤沢市における身体活動促進の取り組み

講師 日本体育大学 スポーツマネジメント学部スポーツライフマネジメント学科

大学院体育学研究科 准教授 齋藤義信氏

前半はふじさわプラステンプロジェクトの取り組みを通して得られた知見についてご講演いただいた。後半は身体活動促進における多部門(機関)連携とコベネフィット(一つの行動が様々な利益につながること)、課題についてグループワーク演習を行った。参加者同士のコミュニケーションを図り、その意見を参加者全体で共有し、丁寧に解説していただいた。

令和3年度 健康増進計画評価支援事業に係る支援者育成研修会を開催しました

■日 時:令和3年11月5日(金) 午前9時50分から午後3時00分まで

■会 場:オンライン研修(各所属先もしくは宮崎県総合保健センター 大研修室)

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:16箇所

■内 容:

健康増進計画推進の中核となる市町村・保健所等の担当者を対象に最新の知見や技術の修得を目的に開催した。今回は、「手が届かいない人にも届くような健康づくり施策」をテーマに栄養・運動の最新知見を2名の講師にオンラインによるご講演をしていただいた。

○ 講演Ⅰ 自然に健康になれる持続可能な食環境づくりとは:産学官連携の必要性

講師 女子栄養大学 栄養学部 食生態学研究室 教授 武見ゆかり氏

健康寿命の更なる延伸に向けて、栄養・食生活は重要である。その中でも食環境づくりは急務である。国においては「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりに向けた検討会」にて産学官連携の下で食環境づくりを推進していこうとしている。この検討会での内容・考え方について産学官それぞれの立場の意見や取組を踏まえたご講義をしていただいた。

また、"自然に健康になれる"食環境づくりのポイントとして「介入のはしご」に減塩戦略を位置づけ、ナッジを活用した海外・国内事例などを幅広くご講義いただいた。

○ 講演Ⅱ 住民による「運動の場づくり」は地域全体のシニアの運動習慣者を増やすか?

-ポピュレーションアプローチによる「運動格差」縮小に挑む-

講師 公益財団法人明治安田厚生事業団 体力医学研究所

運動習慣における課題は、運動習慣が増えないだけでなく、社会経済的要因によって運動習慣者の割合に違いがある。所得が少ないほど運動習慣が少ないことが知られており、運動・身体活動促進には格差に配慮したアプローチが必要である。そこで事例を通して運動格差の縮小への取り組みをご講義いただいた。その後、グループワーク演習により参加者同士のコミュニケーションをはかり、その意見を参加者全体で共有し、講師に丁寧に解説していただけた。

令和3年度 健康増進計画評価支援事業に係る評価支援研修会を開催しました。

■日 時:令和3年8月26日(木) 午前9時50分から午後3時00分まで

■会 場:オンライン研修(各所属先もしくは宮崎県総合保健センター 大研修室)

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:12箇所

■内 容:

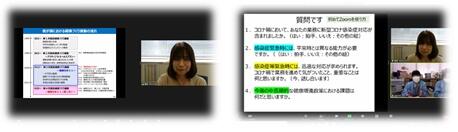

新型コロナウィルス感染症拡大の状況を鑑み、オンラインで研修会(Zoom)を開催した。

健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、市町村健康増進計画の推進・評価のための技術習得を目的とする研修会を開催し、12箇所のご所属に参加いただいた。

- 講演Ⅰ スポーツ科学に基づく地域と個人を結びつけた健康支援

~健康寿命を延伸するコミュニティヘルス&フィットネス~

講師 国立大学法人筑波大学 体育系 教授 大藏 倫博氏

健康寿命の延伸には、個人の健康増進(Health & Fitness)だけでなく、地域全体に波及効果をもたらす新しい視点に基づいた健康増進への取り組みが必要であり、茨城県笠間市をフィールドとして取り組んでいる「かさまスタディ」の取り組みを通して得られた知見についてご講演いただいた。

- 講演Ⅱ 地域における減塩活動の現状と今後の展開

講師 公益社団法人 地域医療振興協会 地域医療研究所

へルスプロモーション研究センター 研究員 川畑 輝子氏

地域ぐるみで減塩活動に取り組んでいる市町村の活動事例を教育的アプローチと食環境整備に整理し、その特徴や得られた成果をご講演いただいた。

令和2年度 健康増進計画評価支援事業に係る支援者育成研修会を開催しました。

■日 時:令和3年2月15日(月) 午前10時00分から午後3時00分まで

■会 場:オンライン研修(宮崎県総合保健センター 大研修室他)

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:13箇所

■内 容:

新型コロナウィルス感染症拡大の状況を鑑み、オンラインで研修会(Zoom)を開催した。

健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、最新の知見や技術の修得を目的とする研修会を開催し、13のご所属の方に参加いただいた。

- 講演Ⅰ 健康格差の縮小に向けたヘルスプロモーション

講師 国立大学法人 千葉大学 予防医学センター 教授 近藤 克則 氏

健康格差縮小とヘルスプロモーションについて、長期的な視点だけでなく、短期的な視点としてコロナ対策におけるヘルスプロモーションの具体的な取り組み等を交えてご講演いただいた。

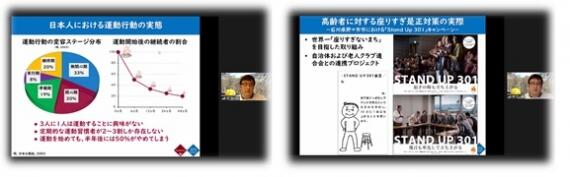

- 講演Ⅱ 座りすぎの健康リスクとその対策

-生活習慣改善における行動変容支援の新たな視点-

講師 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 岡 浩一朗 氏

「身体活動不足(運動不足)は世界的にパンデミック(大流行)な状態である」と、先進国だけではなく、発展途上国でさえも身体活動不足が大きな問題だということが医学誌「ランセット」(2012)で指摘されている。それを踏まえ、就労時間の中で座位時間を減らすための包括的な介入事例について詳しくご講演いただいた。

令和2年度 健康増進計画評価支援事業に係る評価支援研修会を開催しました

■日 時:令和3年1月14日(木) 午前10時30分から午後3時30分まで

■会 場:オンライン研修(各所属先もしくは宮崎県総合保健センター 大研修室)

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加所属数:14箇所(午後のみ参加の2箇所を含む)

■内 容:

新型コロナウィルス感染症拡大の状況を鑑み、オンラインで研修会(Zoom)を開催した。

健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、市町村健康増進計画の推進・評価のための技術習得を目的とする研修会を開催し、14箇所のご所属に参加いただいた。

- 講演 健康日本21(第二次)の推進及び状況について

講師 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 上席主任研究官 石川 みどり 氏

健康日本21(第二次)の中間評価と今後の推進状況についてご講演いただいた。また、適宜グループセッションを行い、参加者同士の意見交換を行った。

- 講演 成果のみえる栄養施策:新潟県の減塩対策の事例から

講師 新潟県立大学 人間生活学部 健康栄養学科 教授 村山 伸子 氏

新潟県では、2009年度から新たな減塩運動「にいがた減塩ルネサンス運動」に10年間取り組まれた。その取組をとおし栄養・食生活分野におけるPDCA サイクルに基づく成果の見える栄養施策の展開と評価についてご講演いただいた。

令和元年度 健康増進計画評価支援事業に係る評価支援研修会を開催しました(2回目)

■日 時:令和元年12月13日(金) 午前10時から午後3時まで

■会 場:宮崎県総合保健センター 大研修室

■対象者:宮崎県内の保健所・市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加者数:16名

■演題名:健康増進計画の評価について

~健康増進計画の中長期評価を含めた評価指標の考え方、アクションプランのPDCA~

■講師:高知県安芸福祉保健所 保健所長兼保健監 福永 一郎 氏

■内 容:

健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、市町村健康増進計画の推進・評価のための技術習得を目的とする研修会を開催し、16名に参加いただいた。

今回は、健康増進計画の評価指標の基本的な考え方について、市町村健康増進計画に関する多数の研究実績がある高知県安芸福祉保健所長兼保健監の福永一郎氏に講演・演習いただいた。

講演では、健康増進計画の基本的な構造や評価指標分類について、丁寧な解説がなされた。

また、演習では高知県の「よさこい健康プラン21(概要版)」やがん検診の受診促進事業の資料を使って、計画の評価指標分類や事業評価指標分類について各グループで作業を行った。講師からは「使用する場面において、分類が異なる可能性がある。今回は高知県を事例にしているが、各市町村の計画で分類するとより分かりやすい。」とのことだった。参加者からは、「評価分類を考えながら評価する訓練を計画以外の事業でも意識したい。」との声があり、評価指標の基本的な考え方を改めて意識する演習となった。

令和元年度 健康増進計画評価支援事業に係る支援者育成研修会を開催しました(1回目)

■日 時:令和元年10月4日(金) 午前10時から午後3時まで

■会 場:宮崎県総合保健センター 大研修室

■対 象 者:宮崎県内の保健所、市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加者数:36名

■内 容:

健康増進計画推進の中核となる市町村や保健所等の担当者を対象に、最新の知見や技術の習得を目的とする研修会を開催し、36名に参加いただいた。

今回は、人の行動変容や行動形成を行う上で、公衆衛生及び健康づくり分野での応用が期待されている行動経済学の観点から健康無関心層への効果的なアプローチをテーマとした。

講演では、行動経済学の考え方と応用について様々な具体例が示され、参加者も楽しみながら聴講していた。また、途中のシンキングタイムやグループワーク、研修自体にもナッジ理論が組み込まれており、参加者からは「あっという間の時間で、柔軟な意見交換できて面白かった。」という意見のとおり、活発な意見交換が見られた。

〈講演〉 健康無関心層に向けた健康づくりのアプローチ

~行動経済学とナッジの応用を中心に~

講師 帝京大学大学院公衆衛生学研究科 教授・研究科長 福田 吉治 氏

人は何かを選択する際に、これまでの経験値やおおざっぱな考えで直感的に動く傾向があり、必ずしも合理的に行動しないことに着目した行動経済学。その一部であるナッジ理論は、人々を強制することなく、望ましい行動に誘導するようなシグナルや仕組みのことで、健康づくり分野での応用が期待される。これまでの健康教育にかけた努力は、リスクの高い集団にとっては不変であり、結果的に健康格差を拡大させる要因になったと考えられる。健康無関心層にも届きやすい、より効果的なアプローチ方法とは何かを「介入のはしご」の考え方に沿ってグループワークが行われ、各テーマの保健事業についてユニークな提案が紹介された。

平成30年度 健康増進計画評価支援事業に係る評価支援研修会を開催しました

■日 時:平成30年10月15日(月) 午前10時から午後3時まで

■会 場:宮崎県総合保健センター 視聴覚室

■対象者:宮崎県内の保健所、市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加者数:26名

■演題名:健康増進計画の推進・見直し・評価について~健康課題の明確化~

■講 師:宮崎県立看護大学看護学部看護人間学Ⅱ 教授 江藤 敏治 氏

宮崎県立看護大学看護学部看護人間学Ⅲ 教授 中尾 裕之 氏

■内 容:

宮崎県委託事業の研修会を開催した。行政や保険者を対象に、健康課題の明確化、計画や事業評価の具体的方法について研修会を開催し、効果的な保健事業の実施に繋げることとしている。今回は、[自治体における生活習慣病対策推進のための健診・医療・介護等データ活用マニュアル(平成28年3月);第2章 事例1]について、参加される市町村のKDB(国保データベース)システムデータを各自持参し、講義・演習を2名の講師にしていただいた。

平成30年度 健康増進計画評価支援事業に係る支援者育成研修会を開催しました

■日 時:平成30年10月1日(月) 午前10時から午後3時まで

■会 場:宮崎県総合保健センター 大研修室

■対 象 者:宮崎県内の保健所、市町村等の保健師、管理栄養士等

■参加者数:50名

■内 容:

宮崎県委託事業の研修会を開催した。台風24号の影響もあったが、50名に参加していただいた。

当研修会は、健康増進計画の中核となる者を対象に、最新の知見や技術の習得を目的としており、今年度が初めての開催であった。今回は、「健康無関心層への働きかけとして、自然に望ましい行動ができる様な環境整備」をテーマとした。アンケート結果では、「無関心でも行動が変えられるという視点が新しかった。」「これから無関心層7割にアプローチすることが必要であると思った。視野を広げ他機関と協働していきたい。」といった意見が数多く見られた。

講演Ⅰ 健康無関心層を巻き込むアプローチ~「ゆ・か・い」な健康づくり~

講師 東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻

保健社会行動学分野 助教 鎌田 真光 氏

多面的地域介入による地域全体の運動実施率(中高年者)が高まるかという「島根県雲南市運動普及プロジェクト」の事例をまじえながら、「知らない間に気づいたら健康に望ましい行動をとっていた」という仕掛けづくり・環境づくりを含めたアプローチを紹介された。

また、「健康無関心のまま」身体活動量を増やすことに成功している事例の紹や健康無関心層も健康づくり以外にハマっている事は無数にあり、介入する対象者が「ハマる」仕掛け作りが重要である、と話された。

講演Ⅱ 健康無関心層を巻き込むアプローチ~健幸アンバサダーが担う役割~

講師 筑波大学大学院人間総合科学研究科 教授 久野 譜也 氏

健康づくり無関心層は、住民全体の7割程度存在する。この無関心層は、「健康行動を分かっているけどできない者」ではなく、「分かっていないからやらない者」(行動を変えるまでのリテラシー;知識と意欲に至っていない状態)である。

そうであれば、これまでの健康情報伝達方法(広報誌・講演会・健康まつりなど)は、無関心層に届いていないのではないか。これまでの方法は関心層にしか届かない情報であるため、成果がでるはずがない。つまり、今後は、無関心層に届く伝達方法に取り組めばいいだけである。

その方法としては、①インセンティブの開発、②無関心のまま健康にできるまちづくり、③インフルエンサー(健幸アンバサダー)の養成に取り組むことが必要であると説明された。

平成29年度 市町村健康増進計画に係る研修会を開催しました

日 時:平成29年10月30日(月)10時00分から

15時00分まで

会 場:宮崎県総合保健センター 大研修室

対象者:宮崎県、市町村の母子保健・医療・福祉・

教育関係者等

参加者:32名

内 容:

【講 義】

「市町村健康増進計画の評価・課題抽出・見直しをKDBその他のデータを用いて行

うための技術の向上」

国立保健医療科学院

生涯健康研究部 部長 横山 徹爾 氏

健康増進計画等の健康施策は、まず地域診断を行い、PDCAサイクルを回しながら定期的に評価結果をフィードバックして、次の計画の改善に活かしていくことが重要である。例えば、現在実施している国民健康づくり対策「健康日本21(第二次)」では、健康日本21の最終評価において健康格差が課題として挙げられたため、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を上位の目標として設定している。評価の際に、最も大切なことは、次の計画で何を改善すべきかを明確にし、見直しに反映させることである。

(評価のポイント)

- 計画作成時に分野・指標の相互関係を整理し、構造をはっきり図示化しておくと評価しやすい。

- 評価の際には、達成状況と改善すべき課題を丁寧に考察することが大切である。

- 人口規模が小さい市町村は、できるだけ長期間(例:5年分以上)の経年的傾向を見た方がよい。2時点(中間評価、最終評価時)だと偶然変動の影響で変化が見えにくい。

- 経年的にデータを見る場合は、年齢調整するかどうかを考慮する必要がある。年齢調整することで、「年齢」の影響を排除した死亡率を見ることができる。

- 検定することで、年次データの差が明らかなのか、誤差の範囲なのかがわかる。

<評価のための活用ツール>

- 健康増進施策推進・評価のための健康・栄養調査データ活用マニュアル (厚労科研2011)

- 健康日本21(第二次)地方計画の推進・評価のための健康・栄養調査の活用(保健医療 科学61(5))

- 地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集

【グループワーク演習】(参考:健康こばやし21(第二次))

国立保健医療科学院 生涯健康研究部 部長 横山 徹爾 氏

小林市の循環器疾患に関する評価の演習を行った。

まず、死因別SMRから、循環器疾患について小林市と全国、宮崎県の傾向を把握した。

次に、実際に小林市のデータを用いて、高血圧症(Ⅰ度以上)の割合が減少しているか等を検定した。(地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集に掲載されている健康増進計画等の数値目標の評価に役立つツール集~数値目標の評価計算シート(簡易版)を用いた。)

その後、循環器関係の各種データを検定して小林市の特徴を導き、指標の上下関係を意識しながら図に整理した。